0

神社案内板と力石説明文の内容を写す

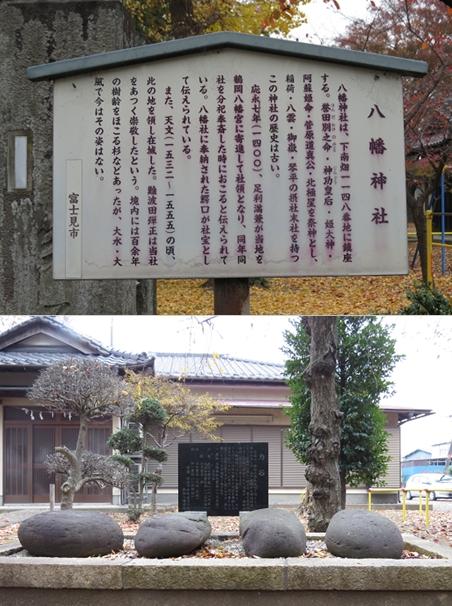

八幡神社

八幡神社は、下南畑1148番地に鎮座する。誉田別之命(ほんだわけのみこと)・神功(じんぐう)皇后・姫大神・阿蘇姫命・菅原道真公・北極星を祭神とし、稲荷・八雲・御嶽・琴平の摂社末社を持つこの神社の歴史は古い。

応永7年(1400)、足利満兼が当地を鶴岡八幡宮に寄進して社領となり、同年同社を分祀奉斎した時におこると伝えられている。八幡社に奉納された鰐口が社宝として伝えられている。

また、天文(1532~1555)の頃、此の地を領し在城した。難波田弾正は当社をあつく崇敬したという。境内には百余年の樹齢をほこる杉などあったが、大水・大風で今はその姿はない。

富士見市

===========================

力石

力石は、神社の祭礼などで力くらべに使われました。江戸時代から明治時代にかけて全国的に盛んに使われ、富士見市内でもこの頃に奉納された力石が、神社の境内にたくさんあります。

八幡神社には4つの力石があり、そのうち2つには石の重さとそれを奉納した年月が記入されています。石に書かれた重さと実際の重さは少し違いますが、最も軽いものでも100kg近くあります。

一 奉納 力石36貫目(135kg) 3月日

二 奉獻 文化7庚午歳(1819年) 力石40貫目余(150kg) 八月吉日 仲

三 26貫目(97・5kg)

四 41貫目(154kg)

整備 平成14年5月3日

南畑八幡神社